Verschwundene Dörfer

Vergessene Erinnerungen – Verschwundene Dörfer

Der heutige Morgen war ein magischer. Der Anblick der Autos, auf denen sich gewaltige Schneemassen wie weiße Mützen aufgetürmt hatten, versetzte mich paradoxerweise in eine andere Jahreszeit. Die unter dem Schnee bedeckte Landschaft ließ meine Erinnerungen zurück in den heißen Monat Juli 2015 wandern, in dem wir im Rahmen eines internationalen Sommerlagers in Rapotin mit einer Gruppe fantastischer und von einem ungewöhnlichen Thema gefesselter Jungendlicher im Alter von 14-18 Jahren den Dokumentarfilm „Verschwundene Dörfer“ („Zapomenuté vesnice“) drehten, den ihr Euch auf meiner fun page „Německy zběsile a rychle“ gerne anschauen könnt.

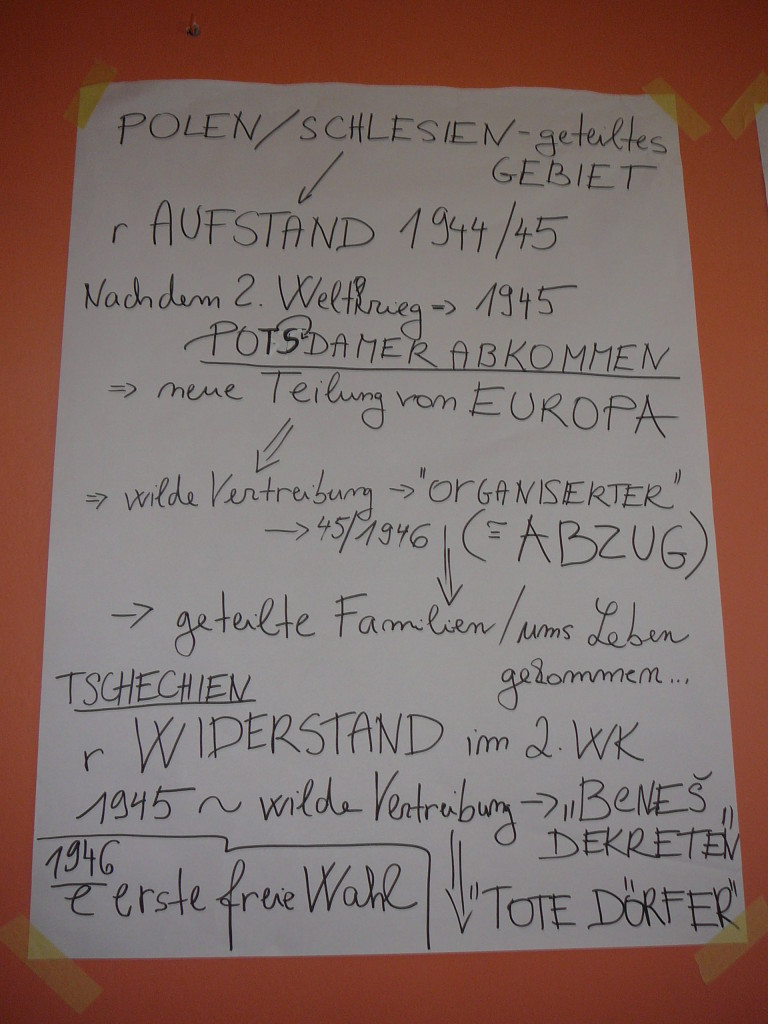

Viele historische Begebenheiten sind oftmals ebenso von den Sedimenten der Zeit überwuchert bzw. zugedeckt worden. Ebenso wie in Böhmen und Mähren verschwanden im Zuge der schmerzhaften Folgeentwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg und der traumatischen Vertreibung seiner deutschen Einwohner viele deutsche Ortschaften gänzlich aus dem Landschaftsbild oder es blieben von ihnen nur Trümmer übrig. Und so haben wir uns mit einer Gruppe höchst motivierter und interessierter junger Leute, ähnlich den Fußspuren im Schnee, daran gemacht, nach den Spuren der verschwundenen und vielmals bereits vergessenen ehemaligen deutscher Ortschaften im nördmährischen Grenzgebet zu suchen und sie aufzudecken.

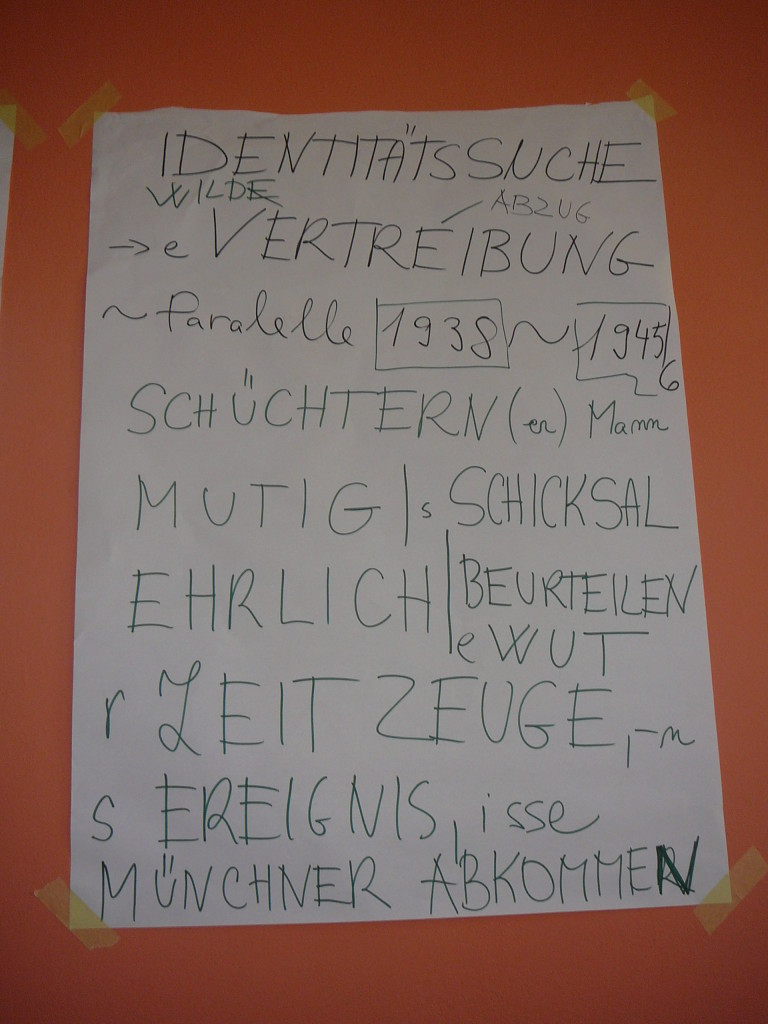

Es war für mich ein unbeschreibliches, ergreifendens Gefühl, mitzuverfolgen, auf welche Art und Weise sich diese neue Generation dieser historischen Ereignissen annahm, wie sie sich zu ihnen positionierte und wie dieses Thema bei einigen der jungen Teilnehmer aufgrund ihrer deutschen Vorfahren zu einer höchst individuellen, familiären, persönlichen Angelegenheit wurde. Bei den ersten Diskussionen zum Thema „Die Vertreibung der Deutschen“ saß vor mir eine Gruppe Jugendlicher aus fünf verschiedenen Ländern: der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen, Rumänien sowie der Ukraine.

Neben eigener historischer Recherchen, die in einem selbst gedrehten Dokumentarfilm festgehalten wurden, beschäftigte uns der Film „ Kinder des Sturms“ („Děti bouře“- https://www.youtube.com/watch?v=obZCW63DFi4) insbesondere nachhaltig emotional, da wir durch ihn einen beklemmenden Einblick in die angespannte psychische Situation von Kindern erhielten, die durch die Kriegswirren ihre Eltern verloren und und im Jahre 1946 als Waisenkinder aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Für die jugendlichen Teilnehmer des Sommercamps war es schwer vorstellbar, als Kinder mit einem Koffer ihrer Heimat für immer verlassen zu müssen. Die Frage „Was würdest Du tun, wenn Du mit einem Koffer fortgehen müsstest?“ stellte sich für sie gottseidank nur im Kontext einer längeren Urlaubsreise.

Für einige Zeitzeugen, verbinden sich mit dem Koffer als Symbol der Vertreibung allerdings ganz andere, teilweise, für uns heute nicht nachvollziehbare Erinnerungen. So zum Beispiel ein Nachttopf, der in kluger Vorahnung bezüglich seines Nutzwertes, auch für andere Leidensgenossen, durch die Mutter eines von mir befragten Zeitgenossen mit auf die Reise ging und noch heute als Familienexponat eindringlich an die Phase der sogenannten „wilden Vertreibung“ erinnert.

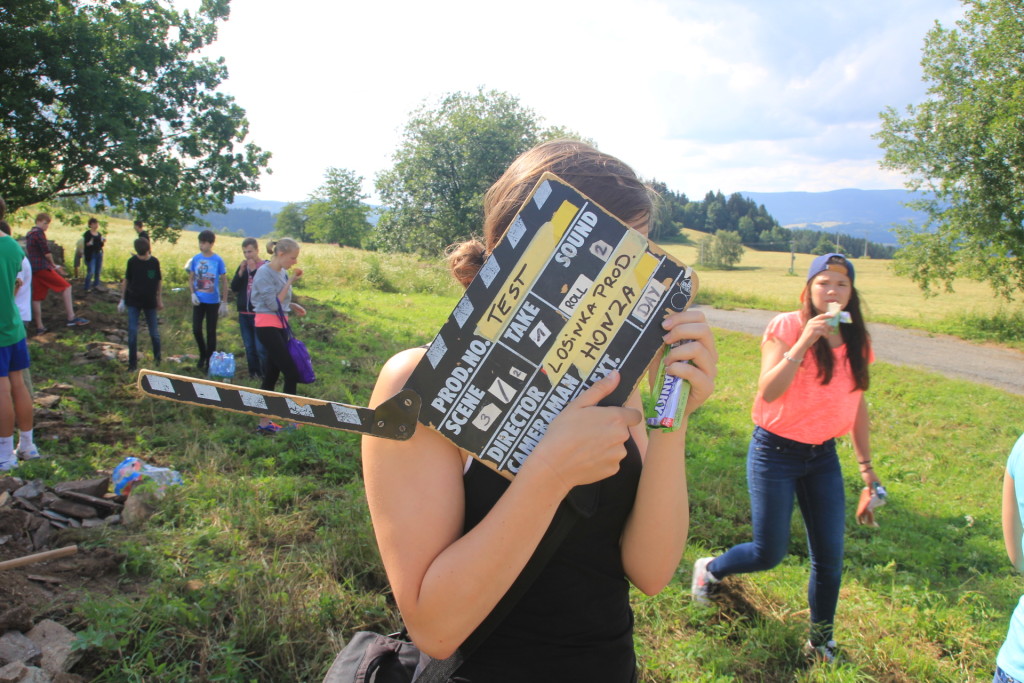

Bei der Entstehung des Dokumentarfilms stand uns inhaltlich Erika Vosáhlová nicht nur durch die Bereitstellung historischer Quellen wie Materialien, Chroniken, Publikationen etc. tatkräftig zur Seite. Insbesondere sind wir ihr zu Dank verpflichtet, dass sie uns bei unseren Recherchearbeiten aufgrund ihrer ausgezeichneten Kenntnisse der Ortslage mit noch lebenden Zeitgenossen in Verbindung brachte, deren Erfahrungen und authentischen Erlebnisse in unsere Dokumentation einflossen und sie inhaltlich entscheidend bereicherten. In technisch-dokumentarischer Hinsicht unterstand das Projekt der strengen Regie von Romana Janik, der ebenso unser Dank gilt. Denn ohne ihren Arbeitseifer und Perfektionsdrang beim Filmdreh durch unsere jungen Teilnehmer, die unter schwierigen Außenbedingungen ein und dieselbe Szene mehrmals drehen mussten, hätte diese Dokumentation die vorliegende Ausdruckskraft, wie sie es meiner Meinung nach tut, nie erreicht.

Vielleicht verweile ich nach meinen persönlichen gesammelten Erfahrungen eines selbst erstellten Dokumentarfilms jetzt länger nach dem Abspann eines Kinofilms im Saal, als all die anderen und kann die Arbeit der im Hintergrund Filmschaffenden, die sonst kein Zuschauer sieht, besser wertschätzen als zuvor. Deshalb bitte ich Euch alle, die sich diesen Film ansehen, um etwas Geduld und ebensolche Aufmerksamkeit für all die im Abspann aufgeführten Namen. Ihr dürft mir glauben, dass jeder dort einzeln mit Namen erwähnte Debütant seinen Beitrag für das finale Gelingen dieses Filmes geleistet und sich Eure Aufmerksamkeit verdient hat.

Viele dieser Mitwirkenden sind mir über die Zeit wortwörtlich „ans Herz gewachsen“ und ich bin davon überzeugt, dass ich mich mit einem Großteil der Akteure unter dem Slogan „Die Reise geht weiter“ – cesta pokračuje“ in diesem Sommer (3.-16.7. 2016) im rumänischen Valea lui Liman wiedertreffen werde. In Zusammenarbeit mit dem Bukarester Goethe Institut, dem ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) und den rumänischen Institutionen DFDR a ADJ wird die Stafette nach Polen und Tschechien nun an Rumänien weitergegeben. Wer weiß – vielleicht treffen wir uns dort :-). Mein großer Dank für originalgetreue Übersetzung gehört an dieser Stelle meinem Freund Lutz Röckert.

Mein großer Dank für originalgetreue Übersetzung gehört an dieser Stelle meinem Freund Lutz Röckert.